Pengantar: berikut ini tjuplikan ‘tjerita’ Ben Anderson seperti dikisahkannja sendiri pada tanggal 27 desember 1995 di Ithaca (kemudian tersebar melalui internet lewat surel apakabar). Itu wektu orde bau mingsih tegak berkuwasa, sehingga Oom Ben mingsih dilarang masuk ke negeri jang sanget dia tjintrongin, dalem ini tulisan disebut sebagai Tanah Air. Membandingken pulitik pendjadjah Spanjol di Filipina dan pendjadjah Londo di Indonesia maka Oom Ben dengen djelas, djitu dan tjiamiknja menundjukken pigimanah perbedaan kedudukan keturunan Tionghwa di keduwa negeri Asia Tenggara ini. Bisa dibilang ini tulisan merupakan langkah awal Oom Ben jang waktu itu mulai mempeladjarin dan mengadaken penelitian di Filipina, jang kemudian menghasilken buku nan aduhai berdjudul The Age of Globalization jang diterdjemahken ke dalem bahasa Indonesia sebagai Di bawah tiga bendera. Maklum doi dilarang sama harto orde bau masuk Indonesia lagi. Tapi pigimanah hatsilnja? Doi melebarken sajap dan menemuken pendjelasan jang luwar biasa mengenai posisi keturunan Tionghwa di Indonesia setelah terlebih dahulu menekuni posisi Tionghwa di Filipina.

Ketika saja paling achir diperbolehkan ber-foja2 di Tanah Air —hampir 23 taon jang lalu— pada suatu malam saja nongkrong untuk ngobrol2 dengan temen2 di salah satu warung di kota Sala. Tahu2 pembitjaraan kami pindah ke topik “kuburan Tjino”. Dari pembitjaraan ini muntjul ungkapan bahwa “si Tjino” itu tidak berhak beristirahat untuk selamanja di bumi Indonesia tanpa gangguan, sehingga “lajak digusur”. Timbullah beberapa pertanjaan di benakku: mengapa “kuburan Tjino” perlu digusur, dan kapan bertumbuh fantasi keblinger ini?

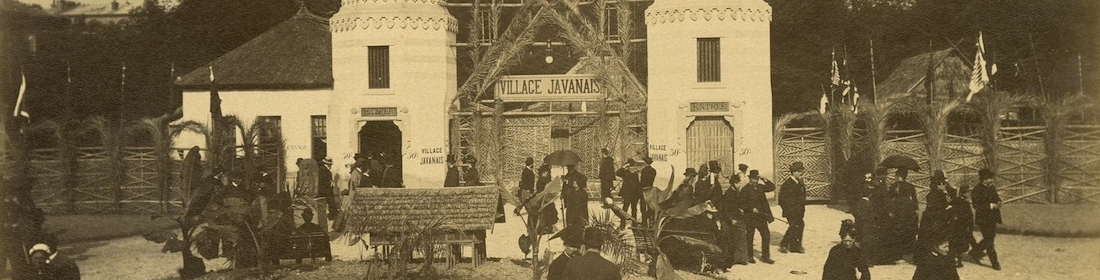

Pertanjaan tadi baru mulai terdjawab setelah saja sempat membuat riset di Filipina pada awal tahun 1990an. Karena di sana saja melihat banjak sekali manusia jang djelas keturunan tjampur “intsik”, pribumi, dan Spanjol. Mungkin sekali persentase penduduk “intsik” di Filipina djauh lebih tinggi dari persentase “Tjino” di Tanah Air. Selain itu sebagian besar tjukup berada, plus mereka nongol di segala bidang — politik, sastra, kriminalitas, agama, profesi, dan sebagainja. Tetapi —dan ini aneh mengingat bahwa para pribumi Filipina masih masuk bangsa Melaju raja— selama 100 tahun belakangan ini, tempat timbul revolusi pertama di Asia, pendjadjahan Amerika, Perang Dunia Kedua, dan lain lainnja, tidak pernah ada huruhara anti Tjino. Malahan kasus2 kekedjeman dengan skala besar terhadap si Tjino dilakukan oleh penguasa Spanjol, bukan oleh pribumi, dan pembantaian paling achir terdjadi pada taon 1762: 22 tahun setelah pembantaian “Tjino” jang pertama di Indonesia jang dilakukan oleh orang2 Belanda di Batavia pada tahun 1740, 250 tahun jang lalu. Jang lebih menarik lagi, ialah bahwa istilah Spanjol untuk manusia “pendatang” ini, sampai pertengahan abad ke-19, bukannja “Tjino” tetapi “sangley”. Kita kenal kata ini dalam versi Indonesianja jaitu “sengli” jang dalem bahasa Hokkien berarti “si pedagang”. Se-olah2 zaman dulu pedjabat imigrasi Spanjol bertanja pada si pendatang dari Fudjian, “kamu ini siapa”, dan didjawab “jang bener adje, gue pedagang”. Tjuman saking gendhengnja dan mental sukuisnja si pedjabat, “pedagang” diartikannja bukan sebagai nama aktivitas tetapi sebagai nama suku bangsa. Tetapi “nama” ngawur ini djuga akan menimbulkan pembantaian.

Di Hindia Belanda kita bisa lihat kegendengan angker jang sangat mirip. Risetnja Mason Hoadley tentang sedjarah Tjirebon antara abad 17 achir dan abad 18 awal merupakan bukti jang njata. Pada suatu waktu terdjadi pembunuhan pedjabat tinggi di kota udang jang unik ini. Dari dokumen2 pribumi kita dapat info bahwa jang dituduh mendjadi biang keladi pembunuhan itu ialah seorang pedjabat tinggi lain jang selalu disebut dengan titelnja Ki Aria Martaningrat. Tetapi dari dokumen2 Kumpeni orang ini selalu disebut sebagai “seorang Tjina jang djahat” (si Ki Aria ini kebetulan mendjabat sahbandar di Tjirebon dan rupanja meng-halang2i strategi monopoli perdagangan Kumpeni). Maka djelas sekali bahwa pada masa itu orang2 Tjirebon tidak punja mental “sukuis” apalagi “rasialis”. Dunia mental mereka berdasarkan hirarki pangkat. Penglihatan sematjam ini sangat terbukti dari memoirnja Pangeran Diponegoro jang dikarang dalam pembuangannja, mungkin 100 tahun setelah kasus Ki Aria Martraningrat. Di sekudjur memoir itu, beliau tidak pernah menganggap musuhnja sebagai “bangsa” Belanda. Musuh2 selalu disebut dengan pangkatnja, si Edeleer ini, si Gubernur itu. Dengan demikian kita harus berusaha mengerti mengapa dan bagaimana manusia di Hindia Belanda sempat “beladjar” merobah gramatika alam pikiran mereka meniru alam pikiran si Kumpeni.

Kita bisa mulai dengan pembantaian2 jang serem di kedua markas besar kolonialisme gaja lama di Asia Tenggara, jaitu di Manila (1762) dan di Batavia (1740). Peristiwa2 itu bisa terdjadi karena dua matjam faktor. Per-tama2, faktor ketakutan dan paranoia di kalangan bule sendiri, jang djumlahnja sangat terbatas, dan hidupnja puluhan ribu kilometer dari tanah air masing2. Pada pertengahan abad 17 kekuatan si Kumpeni sedang merosot dengan tjepat (paralel dengan merosotnja kedudukan Belanda sendiri di pertjaturan politik di Eropa) sehingga dengan gampang sekali dihantjurkan oleh Inggris pada awal abad 19. Pada tahun 1760, Inggris sudah sapu bersih Spanjol jang makin lemah dari Manila; tentara Inggris jang dibantu oleh kelompok Sangley jang sudah lama merasa diperas oleh penguasa Spanjol setempat. Ketika Inggris pergi, orang Spanjol balas dendam. Faktor kedua ialah bahwa kedua markas besar ini didirikan sebagai pusat perdagangan, dan karena itu menarik pedagang dari banjak tempat di Asia; ternjata mereka diperlukan untuk memperluas ekonomi masing2 wilajah djadjahan. Pendatang lain djuga nongol, tapi tanah air mereka sangat djauh, sedang Tiongkok itu dekat dan masih djaja di bawah pimpinan kaisar2 Tsing jang keturunan Mantju. Bisa diduga bahwa di kedua markas djadjahan ini, si pendatang jang kulit berwarna sekaligus diperlukan dan ditakuti — oleh si pendatang jang berkulit bule.

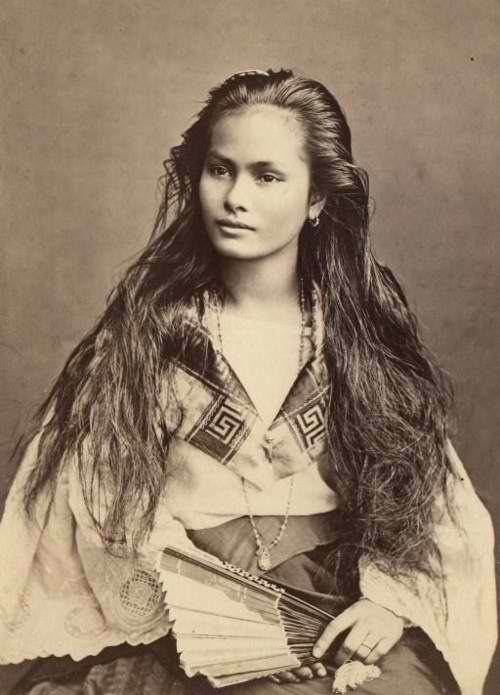

Toch dalam djangka pandjang masalah ini dipetjahkan dengan djalan jang sangat berlainan, dengan akibat djangka pandjang jang lebih berlainan lagi. Di Filipina dari semula ada usaha keras kalangan misionaris Katolik untuk mengkatolikkan bukan hanja para pribumi tetapi klompok2 Sangley djuga, biar sama2 masuk “kebudajaan Katolik” jang dianggapnja universal itu. Dengan sukses jang lumajan. Tetapi usaha mereka tidak mungkin begitu berhasil ketjuali dengan politik jang dilaksanakan oleh pendjadjah dalam bidang hukum. Undang2 Spanjol memustahilkan seorang Sangley, kalow kawin dengan seorang wanita pribumi (dan ketika itu tidak ada wanita dari Fudjian masuk Filipina), mempunjai anak jang djuga berstatus Sangley. Anak2 itu langsung diberi status hukum sebagai seorang mestizo (peranakan?), seorang “tjampur”, dengan hak2, padjak2, kedudukan, dan sebagainja jang sendiri. Dan karena si anak itu diasuh oleh ibunja jang Katolik, di daerah jang berbahasa Tagalog, Cebuano, atau Ilokano, dia tjepet sekali masuk kebudajaan jang lumajan djauh dari kebudajaan Fudjian, dan sering tidak bisa berbahasa Sangley. Dengan tjara begini djumlah Sangley tetap rendah, sedangkan djumlah mestizo (keturunan tjampuran si Sangley itu) terus bertambah besar — hanja karena kebidjakan kolonial.

Ternjata daja politik asimilatif ini sangat kuat, sehingga ketika pada achir abad 19, timbul pergerakan nasionalis anti Spanjol, sebagian besar pemimpin2 jang terkemuka berasal dari kelompok mestizo ini — umpamanja sang martir, dan Bapak Bangsa Dr. José Rizal. Dan tidak mengherankan bahwa di tengah sederetan presiden Filipina sampai sekarang mungkin hanja si Magsaysay jang bukan “mestizo”. Dengan demikian tidak terlalu mengherankan mengapa sampai sekarang tidak pernah ada huru hara anti “Tjino” jang berarti di Filipina.

Perkembangan Hindia Belanda sangatlah berbeda. Belanda sendiri ialah negara ketjil, dengan djumlah penduduk jang sangat terbatas. Lagi pula karena agama2 Protestan baru nongol pada pertengahan abad 16, dan djumlah penganutnja lebih terbatas lagi. Tenaga kerdja untuk aktivitas misionaris di Asia dengan sendirinja minimal. Lebih dari itu, Nusantara sedang dikuasai oleh suatu konglomerat bisnis, si Kumpeni, bukan oleh keradjaan jang berlegitimasi agama Katolik. Dengan keketjualian2 tertentu di Maluku, Kumpeni tidak berhasrat membuang duit untuk usaha konversi, dan tjepat2 membuat aliansi praktis dengan radja2 beragama Islam, sedangkan kolonialis Katolik di Filipina sebaliknja pasang perang religius jang serem terhadap radja2 Muslim jang ketjil di daerah2 jang ketjil di daerah2 jang sekarang disebut kawasan Bangsa Moro. Di benak Kumpeni ada perhitungan djuga bahwa usaha konversi bisa djuga menggontjangkan sistim kongkalikong jang didirikan dengan penguasa2 Islam lokal. Karena itu, usaha konversi jang beneran baru mulai pada pertengahan abad 19, ketika Kumpeni sudah diganti oleh negara Belanda sendiri. Misi2 Katolik dan Kristen baru bisa beroperasi dengan kebebasan terbatas 250 tahun setelah Belanda mulai matjam2 di Nusantara. Perlu diingat ini!! Kalau di Filipina garis pisah agama mendjadi penting, sedangkan garis pisah suku mendjadi tidak penting, djusteru di Hindia Belanda jang terdjadi adalah sebaliknja.

Sekali lagi, jang paling berpengaruh adalah sistim hukum jang diterapkan dan dipaksakan. Penguasa Belanda ternjata luar biasa alergi terhadap segala matjam “pertjampuran”. Dari semula sampai titik terachir, tidak pernah ada status jang mirip status “mestizo” di Filipina. Status anak2 jang lahir dari adegan randjang antara tjowok Londo dengan tjewek pribumi, umpamanja, harus atau “Belanda” atau “pribumi”, tergantung si bokap. Kalok si bokap “mengakui” si anak maka si djabang baji akan berstatus Belanda, biar kulitnja ireng dan hidungnja pesek, kalok tidak, dia akan hilang di tengah “dunia pribumi” jang maha luas itu. Kebidjakan ini mungkin sekali, dalam djangka pandjang, dibuat dengan sengadja. Karena penguasa Belanda bisa melihat bagaimana djadjahan Inggris dan Spanjol di benua Amerika achirnja dihantjurkan djustru oleh kelompok “peranakan Eropa”, jang sebagian besar, di Amerika Latin, berdarah tjampur. Dengan demikian, golongan keturunan tjampur bule-pribumi selalu dipisahkan antara minoritas jang ingin mati2an mempertahankan privilise2nja sebagai masjarakat ibunja sebagai anak haram, hasil hubungan sex jang liar. Dengan demikian, golongan tjampur ini tidak bisa main peranan politik dan ekonomi penting, dan selama abad ke 20 ini hanja segelintir di antaranja bisa nongol ketjuali dalam dunia film.

Politik Kumpeni terhadap kelompok Sangley dan keturunannja sangat mirip dengan jang di atas, tetapi harus dimengerti dalam konteks politik djadjahan sebagai keseluruhannja. Karena Kumpeni, dengan alasan2 jang disebut di atas, tidak pernah ada maksud atau kemampuan untuk mengasimilasikan kelompok Sangley ke dalam kebudajaan Belanda-Protestan, golongan ini harus dinetralisir dengan tjara lain. Dan tjara itu adalah usaha untuk memisahkannja dari setiap kemungkinan beraliansi dengan, dan berasimilasi kepada dunia pribumi. Mereka tahu bahwa setiap si Ario Martaningrat tidak dianggap “Tjino” oleh sultan2 Tjirebon, dan mereka pertjaja bahwa dia dan mungkin ortunja sudah mendjadi Muslim; mereka tahu bahwa di Madura timur sudah lama timbul masjarakat “Tjino” jang beragama Islam; melihat bahwa wadjah2 manusia di kota2 perdagangan sepandjang pasisir utara pulo Djawa, mereka bisa menduga betapa banjak orang di situ adalah keturunan tjampur, sadar atau tidak. Mereka mungkin djuga lama2 mengetahui bahwa di kekaisaran Tiongkok sendiri banjak sekali terdapat manusia jang beragama Islam. Dengan demikian, berlawanan dengan praktek Spanjol di Filipina, mereka berusaha keras supaja, setjara hukum, keturunan2 si Hoakiau, tetep “Tjino” tanpa membuka kemungkinan mendapat status sebagai orang tjampur. Peduli amat kalo anak2 ini tidak bisa berbahasa Hokkien, tidak mengerti adat istiadat sistim Konghutju, dan sebagainja: dia harus tetap sebagai “Chinees”. Status hukum ini sangat diperkuat dengan sistim ghettoisasi. Dengan beberapa pengetjualian jang penting, orang2 ini dipaksakan bermukim dikawasan kota tertentu, mereka harus kawin di antara mereka sendiri dengan upatjara “Tjino” jang sedikit banjak diatur oleh Belanda; mereka harus berdandan dengan gaja “Tjino”, warisan mereka harus diatur oleh peraturan tersendiri. Mereka tidak boleh bepergian ke mana mereka suka tanpa paspor internal. Dan jang paling penting, sedapat mungkin mereka harus tunduk kepada pimpinan otoriter para “Kapten” atawa “Major” (biasanja orang terkaja setempat) jang diangkat dan dipetjat oleh gupermen sendiri. Sekaligus, selama berabad-abad mereka djuga tidak boleh terlalu bersifat “Tjino” dalam arti membuat sekolahan jang mengadjar bahasa Tjino tertulis, apalagi bahasa lisan bangsanja Mandarin atau Hokkien. Pada achirnja mereka dibuat ter-katung2 — Tjino beneran tidak, pribumi tidak, dan anggota kebudajaan Kristen-universal djuga tidak. Bisa dikatakan mereka dibikin sematjam “bantji” kebudajaan, bantji perkara status hukum, dan lama2 “bantji” dalam arti politik.

Sekarang, mari kita berpaling pada “pengetjualian” jang disebut di atas. Dalam hal ini, karangannja Jim Rush memang luar biasa bagusnja. Karena di situ digambarkan bagaimana timbul, pada bagian kedua abad 19, konglomerat “Tjino” —menurut istilah zaman itu “radja” — pada landasan perdagangan tjandu di bawah pimpinan gubermen sendiri. Banjak segi sistim pembiusan ini —jang mungkin lebih teratur dari sistim jang dipakai kartel2 kokain di Kolombia sekarang— sangat menarik. Boleh saja garisbawahi beberapa di antara segi ini:

- Saling tergantungan antara elit2 bule, “Tjino” bikinan, dan pribumi. Bule pegang monopoli pengimporan tjandu dari India Inggris, sindikat kapten2 dan major2 pegang kartel distribusi wholesale, prijaji2 dan weri2nja menanggulangi perdagangan retail dan tindakan pengamanan fisik (tjenteng) dari kartel2 itu tadi. Dus se-olah2 diluar hirarki rasial jang resmi, pimpinan semua kelompok bergandengan tangan untuk urusan dagang jang korbannja rakjat ketjil. Toch djustru hierarki-rasial-menurut-hukum membuat perlu sistim setengah gelap ini.

- Sistim bisnis ini dibuat sangat erat dengan hirarki birokrasi dan kawasan teritorial jang mendjadi landasannja. “Kawasan” monopoli, batasnja sama dengan batas kabupaten dan keresidenan, sehingga kuasa-kamtibmas si bupati pas dengan kuasa-dagang si Kapten.

- Orang “Tjino” biasa diharamkan keluar dari ghettonja, dan dikontrol dengan passensysteem (sistem pas) jang ketat. Hanja si Kapten dengan bolo deketnja jang boleh mondar-mandir ke pedalaman. Dus kekajaan kelompok “radja” pada dasarnja berdasarkan sistim politik dan organisasi birokrasi. Monopoli mereka, seperti hampir semua monopoli di dunia, hanja dimungkinkan dengan lindungan politik, kepolisian, dan birokrasi jang bule-pribumi — 10% bule, 90% pribumi.

Nah, selama Hindia Belanda mendjadi daerah tertutup (orang Belanda sendiri harus punja paspor untuk masuk sebelum 1870), sistim enak ini aman. Tetapi setelah mulai tjair pada tahun 1880an, segala matjam konflik laten mulai nongol. Mungkin faktor jang paling penting adalah pentjabutan passenstelsel setjara ber-angsur2 dan sistim pemukiman paksa. Karena dengan demikian orang2 “Tjino” peranakan untuk pertama kali boleh berkeliaran semaunja di pedalaman, tetapi dari basis “ghetto” jang sudah berlangsung selama berabad-abad, dan dengan model “radja2” di depan matanja. Ditambah gelombang “Tjino” totok jang datang setelah 1890 dari kekaisaran Tiongkok jang sedang ambles. Kebetulan pada masa jang sama nasionalisme Tionghoa untuk pertama kali mulai tumbuh di bawah Sun Yat-sen di daerah Nanjang, dua di luar tjengkeraman birokrasi Tsing. Tidak mengherankan kalok dalem situasi demikian, klompok jang berabad diperlakukan sebagai “Chineese” oleh gupermen, biarpun mereka berbahasa Djawa, Madura, Bali, Melaju dan sebagainja, mulai merasa bahwa mereka “kurang Chinees”, dan mendirikan sekolah2an dan organisasi jang berideologi “Chineesess”.

Lebih lagi tidak mengherankan bahwa di kalangan pribumi, chususnja bibit2 nasionalis, timbul reaksi terhadap gedjala2 ini, dan bahwa reaksi mereka dalam banjak hal meniru tjontoh klompok Tionghoa. Djelas sekali umpamanja bahwa Taman Siswo adalah anak haramnja sistim sekolahan “asli” Tjino jang dirintis oleh THHK. Dan suatu masjarakat jang sudah begitu lama dibiasakan oleh gupermen untuk mengimadjinasikan existensinja sekelompok “Tjino” — jang sebenarnja 85% sudah berasimilasi kepada kebudajaan pribumi— dengan gampang sekali merasa bahwa “asimilasi” itu sebenarnja tjuman kedok; dan djuga gampang tidak mengerti bahwa konglomerat Tjino jang djahanam itu tidak berdasarkan “lihaynja bangsa Tjino” tetapi adalah hasil kongkalikong antar-sukubangsa tingkat atas. Dari situ timbul kemungkinan jang luas untuk huruhara rasialis jang memang mulai terdjadi di Hindia Belanda pada taon 1919, hanja 80 tahun jang lalu. Kalau sensus Belanda jang mulai diadakan pada tahun 1921 membagi penduduk Hindia Belanda antara tiga golongan besar, harus diingat pada pembagian itu berdasarkan sistim hukum jang ratusan tahun usianja. Golongan ini tentunja bangsa Eropa, Inlanders, dan Vreemde Oosterlingen (Timur asing). Jang menarik dalam klasifikasi ini adalah bahwa Belanda mengangkat diri sebagai orang Europa (dan mendirikan sekolahan seperti ELS Europeesche Lagere School), jaitu sebagai wakil ras bule — tapi bukan sebagai Vreemde Westerlingen. Jang djuga menarik ialah bahwa orang “Tjino” disebut sebagai Vreemdelingen — orang asing, padahal sebagian besar mereka sudah turun-temurun mendjadi penghuni bumi manusia di Nusantara. Ini mendapat dampak jang mendalam, karena baik pribumi sendiri maupun klompok “Tjino” dengan demikian lebih lagi dibiasakan untuk menganggap jang terachir sebagai “orang asing”. Di situ kita bisa lihat dengan djelas bibit2 pertama dari paradoks Warga Negara Indonesia jang berarti orang asing, dan komentarnja si pimpinan Permias bahwa di kampus anu ada 40 orang Indonesia, tetapi kalau termasuk Tjino bisa sampai 200.

Walaupun demikian perlu ditegaskan bahwa sebagian penting pergerakan nasional sudah berusaha untuk mengatasi alam pikiran ini. Pimpinan revolusi berusaha keras untuk mentjegah aksi rasialis anti Tjino. Toch warisan politik kolonial mendjamin bahwa sedikit sekali “Tjino” pengen masuk badan perdjuangan dan militer, dan lembaga2 ini tjondong exlusif terhadap “Tjino”. Hampir semua partai politik besar selama zaman demokrasi liberal punja tokoh jang “chinees”, dan tidak djarang ada jang sampai bisa djadi menteri. Bung Karno kasih angin kepada Baperki jang punja ideologi bahwa “Tjino” itu tjuman salah satu suku bangsa lain di antara sekian matjam suku bangsa di Nusantara. Persetudjuan Sunario-Chou En-lai pada pertengahan 1950an adalah usaha untuk mengkonsolidasikn kewarganegaraan mutlak dari sebagian besar klompok “Tjino” di Nusantara. Istimewanja, di antara semua partai politik besar djusteru PKIlah jang aneh. Setelah Tan Ling Djie diusir dari politburo pada tahun 1951, pimpinan Aidit cs berusaha keras untuk mengeliminir orang “Tjino” dari badan2 PKI jang penting. “Tjino” jang berhaluan kiri disuruh bermukim di ghetto Partindo. Tapi ini djuga mungkin hanja terdjadi karena di kekaisaran Tiongkok sendiri setelah 1949, Partai Komunisnja Mao Tse Tung mulai bertachta.

Dengan latar belakang ini, tidak terlalu mengherankan kalau orde baru, jang dalam begitu banjak hal mirip orde kolonial, menghidupkan kembali aspek2 penting konstelasi politik, sosial, dan kebudajaan zaman kolonial achir. Aparat keamanan — 50 tahun setelah Indonesia merdeka— tetep 99% bersih dari warganegara jang “Tjino”. Sistim konglomerat —radja2 -Tjino jang berlandasan monopoli bikinan birokrasi dan akibat perlindungan politik chusus— men-djadi2. Orang Tjino dilarang bikin sekolah sendiri, atau punja pers sendiri, diadjak ganti nama, disuruh mengasimilasikan diri (persis seperti terdjadi pada zaman Belanda pada abad 19), supaja tidak mendjadi Chinees beneran, tetapi sekaligus mereka didiskriminasikan di hampir seluruh bagian pekerdjaan di luar dunia dagang. Sekali lagi “pembantjian” — ja bukan Chinees, ja bukan Indonesia— kan enak.

Pembagian fungsi ekonomis ini mempunjai dua akibat jang menguntungkan. Di satu pihak, seperti diketahui, pimpinan negara tidak diantjam setjara politik oleh timbulnja konglomerat pribumi, konglomerat Tjino dari sudut politik toch impoten. Di lain pihak pimpinan negara bisa djuga memperlihatkan bahwa selama orde baru tidak pernah ada menteri atawa djenderal jang “djelas Tjino”, djadi kedaulatan rakjat tetap aman di tangan wakil2 asli masjarakat inlander. ***

Tulisan Ben Anderson ini luas cakupannya dan amat teliti. Agak sulit utk mengikutinya apalagi yang otaknya pas-pasan seperti saya. Bagi saya gaya tulis Clifford Geertz lebih mengena.

Trims komentarmu jach Joni Hidayat. Tapi masak sech “pas2an” begitu? Mungkin djuga lantaran tulisan oom Ben itu tida dalem edjaan orde bau. Lagian ini oom Ben nulisnja langsung dalem bahasa Indonesia hlo jach, ini tulisan bukan terdjemahan. Silahken batja pelan2, sedikit demi sedikit, kata demi kata, kalimat demi kalimat, alinea demi alinea. Pasti nanti pengertian akan bertambah. Klow mingsih blom ngerti djuga silahken mengadjukan pertanjaan. Nanti tak usahain djawabannja. Bukannja aku pasti bisa langsung mendjawab hlo jach, tapi nanti bakal aku tanja kepada orang laen (murid2nja oom Ben) jang lebih tahu pemikiran sang suhu. Kamsiah dan tabik.

Terima kasih sudah tayangkan tulisan ini, Om. “Penjelasan” inilah yang saya cari selama ini (sok drama banget, sih). Membacanya jadi kayak “owalah, pantesaaan…”

Hanya saja ada yang masih mengganjal buat saya. Kenapa Program Benteng (1950), Gerakan Asaat (1956?), dan puncaknya PP 10/1959 ngga disinggung Om Ben di tulisan itu, ya? Pengin tahu aja, gimana kira-kira posisinya hal-hal itu terhadap “Tjino Indonesia” menurut Om Ben. (Dan sayang, Om Ben-nya juga sudah wafat…)

Trims komentarmu dz. Sepandjang kuamatin tulisan2 Oom Ben, maka doi akan nulis tentang sesuwatu jang mingsih blom ditulis orang tapi sangat banjak jang pingin tahu atau doi nulis lantaran tidak puwas terhadep tulisan jang ada. Dalem hal ini tulisan Oom Ben akan berisi kritik (tadjem atawa halus) terhadep tulisan2 jang ada itu.

Soal kenapa Oom Ben engga nulis perkara pelbagai langkah jang kluwar tahun 1950an terhadep kalangan Tionghwa kajaknja doi udah lumajan puwas dengen tulisan2 jang ada. Dalem hal ini jang sering dikutipnja adalah karja2 Skinner sama tulisan Pramoedya. Harep maklum adanja. Tabik.

Anehnja Tjino itu sudah tidak ada lagi karena sudah melebur dengan pribumi selama dua atau tiga keturunan. Tragis memang karena Tjino merasa dirinja bukan sebagai Tjino melainkan sebagai Indonesia. Tjino menganggap Indonesia sebagai Tanah Air dan bagi mereka djuga berlaku “Di sinilah aku berdiri djadi pandu ibuku” karena mereka tidak merasa diri sebagai Tjino. Mengerti bahasanja sadja tidak, menganut agamanja atau ideologinja djuga tidak, mengikuti budajanjapun tidak ….. mengapa tetap dianggap Tjino?

Sdr. Poplin jang terhormat, terima kasih atas tjurhat anda, jang dipasang di sini setelah diedit sedikit, supaja terbatjanja djuga enakan. Ada kesan anda mengadjuken pertanjaan di bawah itu sebelum membatja dan memahami tulisan Benedict Anderson. Tulung deh anda batja dan pahami dahulu tulisan Oom Ben ini, karena kalau sudah membatja dan memahaminja maka anda pasti akan tahu djawaban pertanjaan jang anda adjukan itu. Misalnja anda akan tahu bahwa kenapa kalangan Sengli di Filipina tidak bernasib sama dengan Tionghwa di Indonesia. Tabik.

Makin ngerti realitas bangsa ini. “Keturunan Tjino … dibikin sematjam “bantji” kebudajaan, bantji perkara status hukum, dan lama2 “bantji” dalam arti politik….” Istilah “banci” ini pas sekali. Ini adalah disain sadar & sistematis penguasa Belanda dan rejim Orba (keduanya sama-sama PENJAJAH). Aduuhhh… jahat sekali ya. Membuat pembalikan sejarah atas realitas yang sudah terlanjur terbentuk berabad-abad ini tentu amat sangat sulit…

Terima kasih atas komentar anda bu Elvina. Pepatah Tiongkok kuno mengatakan perdjalanan seribu kilometer dimulai dengan langkah setapak. Begitu pula pembalikan sedjarah jang sudah terbentuk ber-abad2 lamanja ini djuga harus dimulai dengan langkah setapak dan itu adalah menjadarinja untuk diri sendiri, kemudian menjebarkannja pada lingkungan sekitar. Walau mungkin sulit tapi itu djelas bisa dilakukan dan bukannja tidak masuk akal. Salam.

Mas kalo boleh saya memverifikasi data yang diajukan om Ben tentang bagaimana sentimen rasialis terhadap Cina dilembagakan pada paruh kedua abad ke 19, saya sempat baca selentingan kalo gak salah membahas tentang perang Jawa (paruh awal abad ke 19) sudah ada sentimen anti-Cina. Perlu dirunut juga fakta historisnya, sejak kapan kumpeni melembagakan mitos rasialis anti-Cina apa baru sejak Hindia Belanda atau dari VOC. terimakasih.

Trims komentarmu Luqman. Tapi ma’af aku gak terlalu paham maksudmu. Jang djelas urut2an kekuwasaan Londo di Nusantara adalah VOC (1602-1799), kemudian interregnum Inggris (Raffles, 1800-1813), kemudian Hindia Belanda (1813-1942, ketika Djepun masuk). Penelitian Mason Hoadley tentang sedjarah Tjirebon mentjakup abad 17 achir dan abad 18 awal, djadi zaman VOC. Itu jang dianggep awal sukuismenja Londo, lantaran orang Tjirebon menjebut Sahbandarnja berdasarken pangkat/gelarnja, sedengken orang Londo menjebutnja sebagai “Chinees”. Dan sekarang kita tinggalken sebutan pangkat itu, untuk membebek Londo dengen menjebut “Tjino”. Tabik.

oalah hehe. Mungkin aku salah pake kata “verifikasi” om. Maksudku itu mau nambahi sedikit fakta-fakta tentang munculnya sentimen rasialis terhadap orang Cina.

Oke, aku paham kalo sudah sejak abad 17-18 Londo menggunakan sentimen rasialis ke Cina, pertanyaanku kapan tepatnya orang Jawa (pribumi) ketularan sentimen rasialis juga? Di situ om Ben kan ngutip Jim Rush, tapi analisisnya, menurutku kurang menampilkan proses yang bikin orang Jawa ketularan sikap rasisnya Londo. Apalagi keterangan waktunya cuma bilang paruh kedua abad ke 19. Di situ aku nawarin fakta baru, dengan bilang bahwa di masa perang Jawa sudah ada pembantaian orang Cina yang dilakukan orang Jawa. Artinya sejak awal abad ke 19 orang Jawa udah mulai sentimen sama orang Cina. Dari pertanyaanku ini aku harap kita bisa melacak proses bagaimana Londo nularin sikap sentimen rasis pada Cina ke orang Jawa. Kalo ga salah Peter Carey membedah ini dalam tulisannya yang berkepala, “Changing Javanese Perception of the Chinese Communities in Central Java 1755-1825”. Begitu, maaf kalo sebelumnya kurang jelas. hehe

Kenapa mesti tahu kapan persisnja orang Djawa membebek Londo dalem bersikap rasis terhadep kalangan Tionghwa? Apa perlunja? Apa relevansinja? Itu dulu jang mesti didjawab sebelum mengkaitken pemikiran Oom Ben dengen pemikiran Peter Carey.

Menurutku pemikiran Oom Ben itu begitu fundamental dan radikal sehingga gak bisa dan gak akan djalan klow digabungken dengen pendapet orang lain. Dasar utama pemikiran Oom Ben adalah Mason Hoadley jang mendjelasken pada zaman VOC orang Tjirebon tidak kenal pembedaan ras. Jim Rush dikutip untuk menggambarken perketjuwalian jang melentjeng dari alur pemikiran Hoadley, lantaran menurut penelitian Rush ada konglomerat Tionghwa, padahal Londo sebenernja gak mau mereka ada. Tapi tetep, di Indonesia, berbeda dengen Filipina (dan Thailand) Tionghwa itu merupaken suku tersendiri. Klow di Filipina (dan Thailand) gak ada Tionghwa lantaran mereka sudah berasimilasi. Dan asimilasi itu mungkin lantaran ada status chusus buwat kalangan berdarah tjampuran, itulah status mestizo.

Klow toch dirimu tetep mau tahu kapan orang2 Djawa membebek Londo djadi rasis terhadep Tjina, maka selain perlu mendjelasken dulu kenapa kapan ini penting, dirimu kajaknja djuga harus melakuken penelitian sendiri dan tidak njomot pemikiran orang lain. Siapa tahu dirimu akan menemukan tonggak penting kajak jang ditemuken sama Mason Hoadley itu. Dengen kata lain, dirimu tidak bisa menggabungken pemikirannja Oom Ben jang setjara fundamental sudah begitu berbeda dengen pemikiran orang lain, dengen pemikiran2 orang lain, apalagi mereka jang enggak sedjalan dengennja.